HIMNO A LA LENTITUD, 2

Bienamadas imágenes de Ítaca

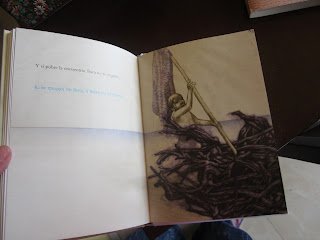

¡Han dejado una isla en mi buzón! Una Ítaca, la de Cavafis, traducida por Vicente

Fernández González, ilustrada por Federico Delicado y editada por Nórdica

libros. Un libro-isla. El formato invita a una lectura bien paladeada: de uno a

tres versos por página par; en cada impar, una ilustración. Las guardas, con

mapas, piden también ser degustadas. Al final se reproduce el poema seguido

tanto en el griego original como en esta meditada traducción. Y meditadas y

definitivas son las palabras iniciales del traductor:

“El viaje de

Ítaca no es el viaje del regreso, no es un viaje de vuelta; es un viaje de ida,

el primer viaje, el viaje. Después de Cavafis, sin embargo, es difícil leer a

Homero, y toda la tradición del tema odiseico en la literatura y el arte, sin

pensar en Ítaca, es difícil no entender aun el viaje del regreso como parte del

gran viaje, del prístino viaje

[…] no se trata

de cualquier viaje. ¿El viaje a la libertad? ¿A la utopía? ¿La Ítaca del deseo?

La voz poemática se dirige en segunda persona del singular al propio Odiseo y a

cualquier persona que oiga y escuche. Y caben -¡naturalmente- matices e

interpretaciones. En todo caso, Ítaca está reñida con el conformismo, con los

convencionalismos.”

No es habitual que, cuando un

editor te envía uno de sus libros “por indicación del autor” (o traductor en este caso), lo haga acompañándolo

de una carta que contenga apreciaciones literarias. En este caso, Diego Moreno se

ha demorado en señalar certeramente la importancia y la actualidad de la voz

del poeta de Alejandría:

“Su poesía,

alejada del lirismo, objetiva y narrativa, trata de la vanidad del poder y la

soledad de los ciudadanos, del amor y el placer, de la dignidad de los

perdedores, de la creación artística.”

En este año que se anuncia

cavafista (mi buzón espera con ansia la traducción de Juan Manuel Macías en

Pre-textos), apunto aquí mis propias reflexiones*. que se mueven en torno a Cavafis

como artesano exigentísimo; como creador

de personajes (la ciudad son los hombres) y como reformulador de lo trágico en tono

menor, el único posible en el siglo XX:

“Uno de los aspectos más atractivos de la figura de Constantino Cavafis

es sin duda la consideración de su trayectoria como creador. Los poetas, en su

mayoría, suelen vivir el desarrollo de su obra como un proceso que podríamos

llamar orgánico: germinan, maduran,

producen algún fruto esplendoroso, se reproducen (es decir, se repiten; a veces

de modo lamentable), decaen, van muriendo. Muchos se han agostado mucho antes de

dejar de escribir. […]

El caso de Cavafis

es singular: el paso de los años no aminoró su fuerza creativa ni su nivel de

autoexigencia; antes al contrario: cada nuevo poema publicado es más fresco,

más desnudo; avanza por un único cauce que no se ramifica, es cierto, pero que

aporta unas aguas continuamente renovadas. Su trayectoria no sería orgánica

sino heroica en el sentido primigenio

del término: Cavafis, que a menudo desmantela implacablemente la vanidad de los

falsos heroísmos, parece concebir su tarea de autor como una empresa elevada,

como una hazaña por supuesto solitaria como la de los antiguos héroes.

¿Qué elementos

consideró Cavafis dignos de ser retenidos en sus poemas? […] Los

personajes que habitan los poemas de Cavafis encarnan de modo ejemplar ese

talante de creador de un mundo único y ese rigor antes mencionado. Las voces múltiples e indefinidas que

pueblan sus primeros tanteos devienen personajes inconfundibles e

intransferibles del drama cavafiano, personas

en sentido etimológico. Creo incluso que los personajes tienen una consistencia

propia que no tiene el escenario, la ciudad. La ciudad de los poemas de Cavafis

es mucho más neutra, más moderna que esa Alejandría cavafizada, legendaria, que

estamos acostumbrados a imaginar y que es sobre todo un espacio nostálgico

secundario creado a medias por E. M. Forster y por L. Durrell. En cambio, los

jóvenes de veintitantos años, los gobernantes sorprendidos en momentos

críticos, las reinas altivas o el viejo solitario que medita sobre su juventud

desperdiciada son personajes míticos y Cavafis es su propietario absoluto. Y es

que, como sucede siempre entre los griegos, la ciudad son los hombres, no los

templos ni las calles ni las plazas.

[…]

Recordaba Seferis

que alguien dijo que los poemas de Cavafis eran como pedestales sin estatuas.

Así es, pero sin que haya en ello nada despectivo: no hay estatuas porque ya no

puede haberlas. Cavafis habla en sus textos de la tragedia del vacío.

George Steiner ha

dicho que la tragedia no es viable en nuestros tiempos. La tragedia verdadera,

alimentada con la noción de fatum, de

destino trágico, está condenada a no arraigar en el siglo XX. El materialismo,

el escepticismo de la época imposibilitan la aceptación del fondo irracional y

del sentido del misterio que nutren el género trágico. Quizás sea un

pensamiento como el que sostiene los poemas de Cavafis lo más próximo a ella,

el producto contemporáneo que la sustituye. Quizá en su reflexión emocionada

sobre el poder y sus límites, sobre el destino, en esa meditación radicalmente

seria, interrumpida a veces por ese gesto cavafista, la epoché, la suspensión del juicio de los escépticos antiguos-,

quizás ahí haya que buscar el sentimiento trágico superviviente. Suspender el

juicio: rien de plus cavafiste.”

Aurora Luque

* El último

peldaño: una lectura de C.P.Cavafis

Comunicación en el II Coloquio sobre Grecia, organizado por

la Universidad

de Málaga bajo el lema C.P. Cavafis: modernidad y canon literario /

poética –traducción – recepción, Málaga, 1998. Publicado en Una extraña

industria, Universidad de Valladolid, 2008